Искусственное вегетативное размножение растений

Ученые разработали способы вегетативного размножения, которые в природе встречаются крайне редко (черенкование) или вовсе не существуют (прививка).

Черенкование

При черенковании отделяют и укореняют часть материнского растения. Черенком называют часть любого вегетативного органа — побега (стебля, листа), корня. На черенке обычно уже есть почки, или они при благоприятных условиях могут возникнуть. Из черенка вырастает новое растение, полностью похожее на материнское.

Зелеными облиственными побеговыми черенками размножают многие комнатные растения традесканцию, пеларгонию, колеус (рис. 145). Безлистными черенками (участок молодого стебля с несколькими почками) размножают крыжовник, смородину, то ноль, иву и другие растения.

Листовыми черенками размножают бегонию, глоксинию, узамбарскую фиалку, сансевьеру (щучий хвост) и многие другие комнатные растения. Для этого отдельный лист сажают в сырой песок, прикрыв стеклянным колпаком, или ставят в воду (рис. 146).

Корневыми черенками размножают малину.

Отводки

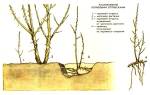

Отводки применяют при размножении крыжовника, смородины, липы. При этом нижние ветви куста пригибают к земле, прижимают и присыпают почвой. Рекомендуется на нижней стороне пригибаемой ветви делать надрезы для стимулирования образования придаточных корней. После укоренения ветку-отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место (рис. 147).

Прививка растений

У яблонь, груш и других плодовых растений при выращивании из семян не сохраняются ценные качества исходного растения. Они становятся дичками, поэтому такие растения размножают путем прививок. Растение, на которое прививают, называется подвоем, а растение, которое прививают, — привоем. Различают прививку глазком и прививку черенком (рис. 148).

Прививка глазком

Прививку глазком проводят следующим образом. Весной во время сокодвижения на коре подвоя делают Т-образный надрез. Затем уголки коры отгибают и вставляют под нее глазок почку, срезанную с привоя с небольшим участком коры и древесины. Кору подвоя прижимают, рану забинтовывают специальной клеящей лентой. Часть подвоя, расположенную выше привоя, удаляют.

Прививки черенком

Культура тканей растений

В последние десятилетия получил развитие такой способ вегетативного размножения, как культура тканей. Сущность метода заключается в том, что из кусочка образовательной (или другой) ткани или доже из одной клетки на питательной среде при тщательном соблюдении условий освещения и температуры выращивают целое растение. При этом важно не допустить поражения растения микроорганизмами. Ценность метода состоит в том, что, не дожидаясь образования семян, можно получить большое количество растений.

Вегетативное размножение растений

Различают естественное и искусственное вегетативное размножение. Данные способы основаны на возможности различных органов получать в благоприятных условиях полноценные растения с сохранением декоративных и хозяйственно-биологических свойств сорта.

Естественное вегетативное размножение

Естественное вегетативное размножение происходит при помощи следующих органов: розеток листьев, усов (хлорофитум, камнеломка); корневищ подземных побегов (ландыши, ирисы, пионы, каллы и др.); плетей — надземных облиственных побегов с листовой розеткой на конце (ястребинка, живучка); корневой поросли — побегов, образующихся из спящих почек корней (сирень и др.); луковиц. Луковичные растения делят на вечнозеленые (панкрациум) и листопадные (лилии, нарциссы, тюльпаны, и др.). Они размножаются при помощи следующих органов: корневых клубней, представляющих собой видоизмененные корни-вместилища питательных элементов (георгины); стеблевых клубней с продолжающимся ростом в последующие вегетационные периоды (бегония, цикламен, глоксиния); клубнелуковиц, размножение которых происходит замещающими клубнелуковицами, их делением и детками (гладиолус, шафран)

Искусственное вегетативное размножение

Существует несколько способов такого размножения.

Вегетативное размножение делением куста.

Так размножают корневищные растения, сильно кустящиеся и образующие большое количество надземных побегов, идущих от корней или корневищ (флоксы, хризантемы, аспидистра, аспарагус и др.). Выкопанный куст делят на равные части. На каждой должны быть корни и не менее двух-трех побегов или почек. При необходимости корни и побеги укорачивают. Растения, цветущие ранней весной, делят осенью, цветущие летом и осенью — осенью и весной.

Вегетативное размножение черенкованием.

При данном способе укореняют определенные части растения. Различают стеблевые, корневые и листовые черенки.

Вегетативное размножение стеблевыми черенками.

Стеблевые черенки подразделяют на одревесневшие, полуодревесневшие и зеленые. Стеблевыми черенками размножают флокс метельчатый, седумы, диклитру, гелениум, золотарник, георгины, арабис, гвоздику Шабо, гвоздику Гренадин и др. Срок укоренения черенков разных растений неодинаков. Альтернатера, пеларгония, гвоздика, гелиотроп, колеус, люпин, дельфиниум, мальва, седум, флоксы, традесканция, фуксия, фикус, олеандр, аукуба, хризантемы и другие укореняются через 6-8 сут.

Красивоцветущие кустарники — розы, сирень, чубушник, калина — через 20-24 сут, большинство хвойных растений через 3-6 мес. после посадки. Одревесневшими черенками размножают смородину, тополь, сирень, иву. Вызревшие черенки длиной 15-30 см заготавливают осенью или весной. Сажают их под углом 60-70° (для большего доступа воздуха к укореняемой части), оставляя под почвой одну-две почки. Посаженные черенки обильно поливают и мульчируют. Полуодревесневшими черенками размножают розы, сирень, фуксию. Такие черенки имеют листья и не полностью вызревшую древесину. Для посадки используют черенки различной длины с двумя-тремя глазками.

Размножение зелеными черенками основано на способности стеблей давать придаточные корни, а также побеги из спящих почек. Зеленые черенки представляют собой растущие побеги с невызревшей древесиной и с листьями. Для черенкования используют только здоровые маточники: травянистые в возрасте от года до пяти лет, древесные — до десяти лет. Перед началом черенкования ящики, горшки, стеллажи, парники и субстрат дезинфицируют. Марганцовокислый калий, кроме стерилизации, способствует лучшему укоренению черенков. Срез на черенке должен быть ровным и гладким. У растений с очередным расположением листьев его делают под узлом с небольшим углом 50-70° к оси побега; у растений с супротивным расположением листьев (флоксы, гортензия) — под узлом перпендикулярно к оси побега. Верхний срез делают над почкой.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются при ранних сроках черенкования, особенно флокса метельчатого. Флоксы весенние и астры многолетние черенкуют несколько позже, седумы хорошо укореняются в течение всего сезона при регулярном поливе и притенении. Черенки незимостойких растений высаживают в грунт в год укоренения только в многоснежных районах. В местах с недостаточным снеговым покровом, их оставляют в рассадниках до весны, где они лучше зимуют. Кроме того, в рассадниках растения проще укрыть. Для раннего черенкования необходимы маточные растения в теплицах или оранжереях. С них нарезают травянистые побеги, оставляя часть на кусте для цветения. Каждый черенок должен иметь две пары листьев, не быть слишком травянистым или очень одревесневшим. Нижний срез делают под узлом, верхний — чуть выше узла. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину.

Лучше укореняются черенки, срезанные с небольшой частью корневища — пяткой. Работу выполняют хорошо отточенным ножом или бритвой. Заготовленные побеги или черенки хранят в тени, погружая концы во влажный мох или опилки. Долго хранить их нельзя. Приживаемость черенков сильно снижается, если до посадки их ставят в воду, особенно на продолжительное время (на ночь). Поэтому нарезают черенки небольшими партиями с таким расчетом, чтобы посадить их в тот же день. Черенки трудноукореняющихся сортов обрабатывают стимуляторами роста. Их выдерживают в 0,01 %-м растворе гетероауксина (0,1 г/л) или погружают нижними концами в ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Травянистые черенки выдерживают 1-2 ч, одревесневшие (например, пиона) – 4-8 ч. Перед посадкой поверхность парника или рассадники хорошо выравнивают, трамбуют, насыпают сверху песок слоем 0,5 см и хорошо поливают. Зубчатым маркером (расстояние между зубьями 6 см) намечают места посадки.

Заостренным колышком делают отверстие, в которое опускают черенок. Затем его плотно прижимают колышком. Более одревесневшие черенки сажают без колышка, прижимая пальцами. В почву черенок погружают до верхнего узла. Для хорошего укоренения большую роль играют температура и влажность почвы. Избыточная влажность последней, особенно при плохом проветривании, так же как и пересушивание даже в течение одного жаркого дня, приводит к гибели черенков. Переувлажнение почвы часто вызывает полив из леек, поэтому лучше использовать опрыскиватели. Хороший распыл дают специальные туманообразующие установки. Частота полива зависит от погодных условий. В жаркую погоду опрыскивают три-четыре раза в день, в пасмурную и прохладную — реже. Черенки успешно укореняются при влажности воздуха 85-90%, в условиях искусственного тумана. Если установки искусственного тумана нет, то черенки в зависимости от погодных условий опрыскивают два-пять раз в день. Температура воздуха должна быть не ниже 12-18 °С.

Седум и хризантемы хорошо укореняются при температуре 12 °С, большинство других растений-при 18-22, теплолюбивые — при температуре 28-30 °С. Субстрат для укоренения должен быть рыхлым. Лучший субстрат — речной песок, к которому можно добавить торф — 50%. Под песок насыпают питательную почву. В качестве субстрата также используют перлит, вермикулит и др. Температура субстрата должна превышать температуру воздуха на 3-5 °С. Поэтому черенки высаживают на стеллажи или в парники с подогревом. Укореняемость черенков зависит и от света, однако прямое солнечное освещение оказывает вредное влияние. Для получения рассеянного света устраивают притенение реечными рамами, побелкой стекол и др. В оранжереях размножение зелеными черенками применяют с ранней весны до середины лета, в открытом грунте — с момента появления молодых побегов. При наличии маточных растений в теплице зеленые черенки высаживают в теплые парники в апреле, они хорошо приживаются и к осени обычно зацветают.

Используют и второй рамооборот парников. Эффективна посадка в ранние сроки в рассадники. Устройство их очень несложно. Деревянные коробки размером 180×530 или 160 к 530 см сооружают из расчета на пять рам. Коробки ставят на поверхность почвы и слегка (на 8-10 см) заглубляют. Снаружи на половину ширины их присыпают землей. Дно рассадника перекапывают. Затем рассадники заполняют легким субстратом, состоящим из просеянной дерновой земли, перегноя, песка (3:2:1). Сверху покрывают застекленными рамами, щитами или пленкой, Рамы применяют только в ранний период. При позднем черенковании растения под стеклом сильно перегреваются. Кроме того, осложняется полив из-за необходимости каждый раз поднимать рамы. При использовании пленки без дополнительного притенения и регулярного проветривания черенки в жаркие дни гибнут.

Наиболее удобны для укрытия рассадников щиты из дранки. В них устраивают просветы, равные ширине дранки. На юге, где сильное солнце, притенения одним рядом щитов недостаточно. Над ними на высоте 2 м располагают щиты из дранки, укрепленной на брусе длиной 4 м. В районах с достаточным увлажнением черенки укореняют на затененных грядах открытого грунта. При позднем черенковании их сажают в ящики и вносят на зиму в теплицу или подвал, так как в грунте черенки не успевают хорошо укорениться до наступления морозов.

Вегетативное размножение корневыми и корневищными черенками.

Корневыми черенками легко размножаются растения, дающие обильную корневую поросль: драцена, флоксы, пеларгония. Размножение корневыми черенками основано на способности некоторых многолетников давать корневые побеги или корневые отпрыски из придаточных почек на корнях. Сроки черенкования различных растений неодинаковы: мак восточный и анемона лесная лучше приживаются в августе, анемона юннаньская — в начале мая, флокс метельчатый лучше растет при посадке корневых черенков в конце сентября — начале октября в ящики, которые затем переносят в теплицу. Корневища или корни режут на отрезки длиной 5-8 см и высаживают в рассадники и углубленные гряды открытого грунта. Их укладывают в заранее подготовленные бороздки, на дно которых насыпают песок. Уложенные почти горизонтально черенки сверху засыпают песком и почвой слоем 2-3 см. В дальнейшем регулярно поливают.

Почки возобновления с частью корневища.

Почками возобновления хорошо размножаются флокс метельчатый, ирис гибридный, функия, примула, люпин и другие многолетники. Корневищем — называют утолщенный подземный стебель с придаточными корнями, чешуевидными листьями и запасами питательных элементов. По направлению роста корневища делят на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корневища бывают длинными и короткими. Последние обычно сильно утолщены и характеризуются большим запасом питательных элементов. По внешнему виду они иногда напоминают корневые клубни. Необходимо их различать, так как только корневища имеют почки и используются для размножения.

Вертикальные корневища — подземная многолетняя часть стебля. Обычно они небольшой длины, и по внешнему виду такие корневища часто трудно отличить от корня. На корневищах расположены почки и придаточные корни. Если срезать такую почку с прилегающей частью корневища, то она вырастает в побег, а на старом корневище или на подземной части побега развиваются придаточные корни. Технику размножения рассмотрим на примере пиона. Черенки срезают двумя способами. Выкапывают куст, срезают с него почки, делят обычным путем и снова сажают в грунт. Лучшие результаты получают при срезке почек с прилегающей частью корневища размером 3-5 см. Оптимальный срок размножения — первая декада августа до начала активного позднелетнего роста корней. Черенки высаживают в рассадники с двойным притенением. Интенсивное корнеобразование происходит весной следующего года, и в это время необходим хороший уход.

Цветущий куст формируют за два-три года. Размножение отрезками корневища возможно благодаря образованию придаточных корней и способности спящих почек прорастать при делении корневища. В цветоводстве часто применяют деление данных корневищ. Таким способом хорошо размножаются астра кустарниковая и новобельгийская, ландыш, мискантус, калистерия, белокопытник, горец сахалинский и остроконечный, другие длиннокорневищные многолетники. Чтобы увеличить коэффициент размножения, их разрезают на небольшие отрезки длиной 3-5 см и высаживают для подращивания в рассадники или на грунтовые гряды. Цветущие кустики формируются через один-два года. Отрезки коротких корневищ также укореняются и дают побеги. На этом основано увеличение коэффициента размножения короткокорневищных растений.

Делением корневищ размножают пионы, бруннеру, бадан и другие короткокорневищные многолетники. Кусты выкапывают, корневища делят на части длиной 3-7 см и высаживают в рассадники. Ухаживают так же, как и за черенками. Лучше укореняются отрезки молодых корневищ, высаженные в начале августа. При посадке старых корневищ корневая система формируется обычно в основании побега, развившегося из проросшей почки. При посадке зеленых корневищ в ящики в начале октября почки прорастают почти полностью. Количество укоренившихся корневищ составляет 50-70%. Цветущий куст формируется за два-четыре года.

Вегетативное размножение листовыми черенками

Листьями размножают бегонию рекс, эхеверию, фикус, узамбарскую фиалку, глоксинию, некоторые виды лилий. Укоренению листьев бегонии рекс и некоторых других растений способствует поперечное надрезание жилок с нижней стороны листа в местах их расхождения. После этого лист помещают в ящик на песок. Для более плотного прилегания его прикрепляют деревянными шпильками или слегка присыпают песком, ящик накрывают стеклом. На местах прорезов образуются новые растения. Некоторые виды лилий размножают чешуйками, имеющими вид листочков. Их отделяют с небольшой частью донца и сажают в песок. В нижней части чешуек появляются листочки, затем образуются луковички.

Вегетативное размножение однолетними и многолетними стелющимися стеблями.

Однолетние стелющиеся стебли (усы или петли) несут почки возобновления, из которых развиваются новые растения. Так размножают дюшенею индийскую, камнеломку плетистую и др. По всей длине многолетних стелющихся стеблей расположены хорошо развитые придаточные корни. Это дает возможность размножать их делением стеблей. Таким способом размножают флоксы раздвинутый и шиловидный, седумы (едкий, отогнутый, ложный, гибридный и др.), тимьян ползучий, барвинок и другие многолетники. Все растения данной группы хорошо размножаются и стеблевыми зелеными черенками. Отрезки с развившимися корнями высаживают для подращивания в рассадниках или на разводочные гряды.

Предыдущая запись: Посев семян цветов и цветочных растений

Следующая запись: In vitro размножение тканевой культурой

Значение вегетативного размножения растений

Вегетативное размножение растений имеет огромное биологическое и хозяйственное значение. Оно способствует довольно быстрому расселению растений.

При вегетативном размножении новое поколение имеет все качества материнского организма, что позволяет сохранять сорта растений с ценными признаками. Поэтому многие плодовые культуры размножаются только вегетативно. При размножении прививками новое растение сразу имеет мощную корневую систему, позволяющую обеспечивать молодые растения водой и минеральными веществами. Такие растения оказываются более конкурентоспособными но сравнению с проростками, появившимися из семян. Однако у этого способа есть и недостатки: при многократном повторении вегетативного размножения происходит «старение» исходного растения. Это снижает его устойчивость к условиям среды и болезням.

Категории: Бесполое размножение

На этой странице материал по темам:

-

искусственное вегетативное размножение термин

-

значение вегетативного размножения в природе для детей

-

доклад на тему значение вегетативного размножеия в природе

-

реферат на тему вегетативное размножение. с помощью отводков

-

что такое веретативное размножение растений 5 класс

Вопросы к этой статье:

-

Какое размножение называют вегетативным?

-

Каковы основные способы вегетативного размножения?

-

В чем сущность основных способов вегетативного размножения?

-

Какие недостатки имеет вегетативное размножение?

Размножение делением куста

Такие декоративные многолетние растения, как пион, флокс, примула, маргаритки, а так же некоторые овощные (щавель, ревень) и лекарственные (мята, эхинацея) размножают делением куста.

Готовые работы на аналогичную тему

Курсовая работа Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 410 ₽ Реферат Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 260 ₽ Контрольная работа Способы вегетативного размножения растений в сельском хозяйстве 200 ₽

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Рисунок. Виды вегетативного размножения растений:

- а — плетьми;

- б — усами в — выводковыми почками;

- г — луковицами;

- д — корневищами;

- е — микроклональное размножения

Некоторые растения обладают способностью к ненастоящего живорождения, при котором на материнском растении формируются маленькие растеньица со всеми вегетативными органами (каланхоэ перистое). Особым способом искусственного вегетативное размножение организмов, которое в природе не встречается, является прививка. Это пересадки или трансплантация живца, глазки, части побега одного растения (привоя) на другую (подвой) с последующим их ростом. Прививки используют для сохранения ценных сортовых качеств растений, которые не передаются потомкам другими способами. В последнее время большое значение придается микроклонального размножения, в основе которого лежат методы культуры клеток и тканей растений. Этот метод позволяет за короткое время получить значительное количество генетически однородного посадочного материала, в несколько десятков раз больше, чем при применении традиционных методов и видов вегетативного размножения. При этом происходит освобождение от патогенных организмов и часто — от вирусов; кроме того, возможно эффективное размножение растений, которые трудно или совсем не размножаются другими способами, например. некоторых экзотических ЛР. Происходит микроклональное размножения вследствие активации развития существующих в растении меристем, например. апикальной меристемы покоящихся почек или вследствие образования организованных структур — почек и эмбриоидов с эксплантатов клеток или тканей, которые изымаются из отдельных органов растения и культивируются на искусственных питательных средах в условиях in vitro.

Литература

- Барная М.М. Ботаника.

^Наверх