18.12.2019

Интересное

Наталья Аднорал

Делать или не делать прививки? Каждый из нас имеет право на выбор индивидуального способа защиты себя и своих детей от болезней. Важно, чтобы этот выбор был осознанным — основанном на знании ЧТО и ЗАЧЕМ мы делаем в контексте текущего момента и долгосрочной перспективы.

Вакцины — не пища, вода или воздух, которые необходимы каждому вне зависимости от его состояния. Вакцины — это сильнодействующие лекарственные препараты, у которых обязательно есть свои за и против — показания и противопоказания к конкретному препарату для конкретного человека в конкретный момент времени. О них важно знать! Как тем, кого собираются прививать, так и тем, кто эту процедуру предлагает.

Цель этой статьи — не агитировать за или против прививок, а дать необходимую пищу для размышлений.

Заглянем в прошлое. Изначально вакцины создавались как средство спасения жизни. И не раз такой посыл себя оправдывал. Особенно в 19 – первой половине 20 века. Например, к Луи Пастеру — изобретателю антирабической вакцины (против бешенства), живущему во Франции, стекались укушенные бешеными животными люди из разных стран (в том числе, из России). И те, кто успевали уложиться в двухнедельный срок, выживали благодаря прививке.

Эдвард Дженнер — изобретатель первой в мире вакцины (против оспы), тридцать лет шел к своему первому опыту прививания человека (в том числе, и своего собственного сына!), ведомый желанием спасти жизни людей (от оспы умирало, как минимум, треть зараженных). Причем дошел он до идеи искусственного заражения коровьей оспой как средства противостояния настоящему заболеванию чисто эмпирически (наблюдая за доярками, ставшими невосприимчивыми к оспе человека после перенесения легкой формы аналогичного коровьего недуга), поскольку в то время (в 1796 году) ни об иммунитете, ни, тем более, о вирусах (оспа — вирусная инфекция) еще не было известно.

Альберт Кальмет и Камиль Герен в начале XX века трудились над созданием противотуберкулезной вакцины (названной в их честь БЦЖ — «Бацилла Кальмета-Герена»), с целью защитить детишек, живущих в окружении больных этим страшным недугом, уносившим в то время много жизней.

С XIX–начала XX века вакцины были как профилактическими (например, противооспенная и противотуберкулезная), так и лечебными (например, антирабическая, противостолбнячная). Цель их введения была благая — спасение от тяжелых, смертельно опасных недугов ценой «малой болезни», вызванной попаданием в организм человека ослабленного или убитого возбудителя; его фрагментов или анатоксинов.

Но, уже на заре вакцинопрофилактики результаты были не однозначными. Успех шел рука об руку с неудачей (осложнениями; заболеванием тем недугом, от которого прививали, но в еще более тяжелой форме, вплоть до смертельного исхода). И причина не только в загрязнении вакцин вирулентными штаммами, ведь и в наше время тщательного контроля за чистотой препаратов опасность поствакцинальных осложнений стала ничуть не меньше.

Почему тезис «привит —значит, защищен» в реальности подтверждается не всегда?

Как работают вакцины

Что такое вакцины?

Это иммунобиологические препараты, главным действующим началом которых служит измененный возбудитель (ослабленный, убитый, представленный фрагментами или анатоксинами).

От чего должны защищать вакцины?

От инфекционного заболевания. В чем его причина? Только ли в попадании в организм соответствующего возбудителя? Конечно, нет. В противном случае заболевали бы все зараженные. Но этого никогда не происходило даже во время страшных эпидемий чумы, холеры, не говоря уже об оспе, туберкулезе, полиомиелите, дифтерии, гриппе и др. Т.е., помимо самого возбудителя ничуть не меньшую роль в давлении на «чашу весов» здоровья-болезни (как в смысле самого факта заболевания, так и способности справиться с недугом) играют внутренние факторы, как врожденные, так и приобретенные. Со второй половины 19 века их стали называть очень знакомым ныне термином — «иммунитет».

Этимологически это слово обозначает «освобождение, избавление от чего-либо». Иммунитет (применительно к рассматриваемым нами инфекциям) — это по сути врожденная или приобретенная способность организма защититься и освободиться от проникших в него возбудителей. Именно эту способность и призвана создать вводимая в организм вакцина.

Теперь мы подошли вплотную к ответу на третий вопрос.

Что служит мишенью действия вакцины?

Тот самый «внутренний фактор» — иммунная система, играющий решающую роль в развитии заболевания и его прогнозе, а никак не возбудитель. Последний служит мишенью иного «оружия» в борьбе с инфекциями — антибиотиков или противовирусных препаратов. И если возбудитель более или менее универсален (для конкретной болезни в узком временном диапазоне), то состояние иммунной системы очень индивидуально!

Что делает вакцина?

Изменяет состояние иммунной системы с целью обретения ею способности распознавания и уничтожения конкретного возбудителя. Ожидаемый итог — устойчивость/невосприимчивость организма к данной инфекции (на короткий или длительный срок).

Будет ли она сформирована?

- Возможно, да.

- Возможно, по тем или иным причинам организм не способен ее выработать, и введение вакцины не только не укрепит, но ухудшит его состояние.

- Возможно, она уже есть, и в вакцинации нет никакой необходимости.

Реальный итог прививки зависит не столько от характеристик вакцины, сколько от текущего состояния иммунной системы (и других систем) конкретного человека. Отсюда такой разброс последствий вакцинации (одними и теми же вакцинами) у разных людей.

Отличия естественного иммунитета от поствакцинального

Нельзя сбрасывать со счетов и отличия в формировании естественного и поствакцинального иммунитета. Недаром последний часто именуют «костылями».

Естественный иммунитет (за редкими исключениями инфицирования непосредственно через кровь) формируется в ответ на проникновение возбудителя через естественные границы организма с внешней средой — кожу и слизистые оболочки. В ответ на вторжение запускается каскад реакций распознавания, запоминания возбудителя, выработки защитных мер «здесь и сейчас» и на длительный срок с поэтапным включением клеточных и гуморальных механизмов быстрого и медленного действия. В результате мы имеем стойкую, надежную, чаще всего, пожизненную защиту.

В формировании прививочного иммунитета отсутствуют очень важные стартовые звенья. Почему? Потому что вакцина чаще всего (есть несколько вакцин, которые вводятся через рот или нос) минуют «пограничные заставы», попадая непосредственно в кровь (внутримышечное введение многими считается оптимальным). В результате иммунитет оказывается либо неполноценным, либо краткосрочным, требующим повторных стимуляций.

Итогом искусственной стимуляции иммунной системы может стать ее истощение, ведущее впоследствии к т.н. отсроченным поствакцинальным осложнениям: аллергиям, аутоиммунным недугам, хроническим инфекциям, онкозаболеваниям и пр. Или — к развитию острой, либо хронической формы недуга, от которого прививали.

Естественные инфекции, с которыми знакомится организм ребенка, служат своего рода «тренажером» для его иммунной системы. Например, есть исследования, показавшие, что частые контакты детей с «детсадовскими» респираторными инфекциями снижают риск развития острого лимфобластного лейкоза на 30–40%! Другие ученые доказали, что люди, переболевшие корью в детском возрасте, меньше подвержены онкологическим заболеваниям и ощутимо реже умирают от сердечно-сосудистых недугов.

Еще один важный момент. Представления о том, как возникает естественный и прививочный иммунитет, основаны на познаниях в этой области вчерашнего и сегодняшнего дня. Но есть все основания полагать, что эти знания очень и очень неполны, что процесс формирования защиты намного более сложен и «многомерен».

Например.

Эффективность поствакцинальной защиты оценивается количеством образовавшихся в ответ на введение вакцины (антигена) соответствующих антител. Но, есть данные о том, что большое количество антител далеко не всегда защищает их обладателя от инфицирования и тяжелого течения соответствующего недуга. Это, во-первых. А, во-вторых, есть дети (и их немало), не способные к выработке антител к введенному с вакциной антигену. Например, относительно дифтерийного токсина (одного из компонентов поливакцины АКДС) доля таких детей составляет 10–12 процентов.

С другой стороны, люди, от рождения неспособные к производству антител (с т.н. агаммаглобулинэмией; антитела — это молекулы иммуноглобулинов), часто оставались здоровыми при непосредственном контакте с инфекциями и/или способными к формированию стойкого иммунитета в случае перенесения заболевания.

Ответ на вопрос: что лучше — искусственная стимуляция иммунного ответа или естественный процесс его формирования — может быть только индивидуальным.

- Для конкретного ребенка с конкретными особенностями иммунной системы, живущего в конкретных условиях.

- Относительно конкретного недуга и рисков им заразиться.

- С учетом уже известных принципов и этапов становления иммунной системы детского организма.

Вакцинация или геномодификация: чем опасен «Спутник V»

13 мая 2021, 11:43 — Общественная служба новостей — ОСН Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но далеко не все торопятся прививаться. Известно, что даже если вы переболели коронавирусом и у вас имеются антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надёжнее. О том, что известно о российской вакцине и ее аналогах за границей, какие побочные свойства они имеют и почему люди не спешат прививаться в эфире телевидения Общественной службы новостей говорили гости программы:

- Молекулярный биолог Елена Калле;

- Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона США Анча Баранова.

Елена Калле: – Я не против вакцины и прививок. Я за то, чтобы подход был взвешенным. Я за то, чтобы соблюдалась доктрина информированного согласия. Казаков сказал, что доктрина информированного согласия выстроена кровью. Доктрина говорит о том, что человек, который решается на медицинское вмешательство должен быть снабжен полной информацией о медицинском препарате на понятном ему языке и в понятных ему выражениях. Я считаю, что не об одной нашей вакцине нет полной информации, поэтому условия доктрины не выполняются. Люди стали грамотными, они больше воспринимают это, как рекламу, а не научный разговор. Отсюда и берется недоверие.

Сила ученых – в понятности изложения информации. Когда ученый использует птичий язык – это сигнал к тому, что он не хочет открывать полную правду. Я считаю, что абсолютно все термины по вакцинации и биологии – это не высшая математика и физика, это вполне доступно. Дело за людьми, у которых есть желание донести факты.

Анча Баранова: – У нас есть очень страшный враг – это коронавирус. Всем человечеством мы попали в странную и новую для себя ситуацию. Этот вирус достаточно опасный. Несмотря на то, что многие люди болеют с не очень выраженными симптомами, все-таки значительное количество людей, которые плохо себя чувствуют из-за того, что у них имеются дополнительные заболевания. В этой ситуации у нас есть три выхода: первый – нахождение лекарственных препаратов, второй – социальная дистанция, третий – вакцинация. Мы должны активно это применять. Да, сейчас нужно больше все это обсуждать. Дискурсы в США и России несопоставимы по глубине. На самом деле, россияне хоть и говорят, что у них недостаточно информации, но желания получать эту самую информацию у них намного больше, чем у граждан США. У нас есть несколько поколений ученых, которые работают над вакцинами. Поэтому мы довольно хорошо и в деталях представляем себе, как эти вакцины работают. Для этого у нас есть не только научные статьи, но и технические регламенты, в которых описано все до мельчайших деталей.

Сейчас есть много типов оружия от коронавируса, надо им пользоваться.

Елена Калле: – Позиция ученых, что все известно, что все уверены в результатах – это не позиция классической биологии и вообще не позиция науки.

В науке всегда есть место сомнениям.

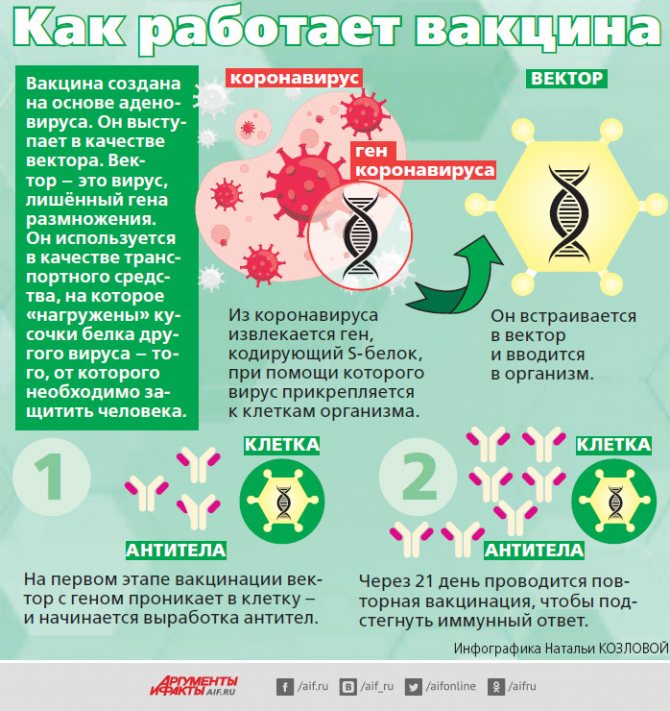

Я не считаю, что «Спутник» – это препарат вакцины. По определению вакцина – это препарат, который вводится, на который вызывается иммунный ответ. Что касается «Спутника», то тут вводится инструкция (ген), она идет до ядра клетки человека, с этой инструкции считывается копия, и эти многочисленные копии пересылаются в клетку. С помощью этих копий синтезируется белок коронавируса, и уже на этот шип должен возникнуть иммунный ответ. То есть это не прямой ответ организма на вещество, а именно трехступенчатый процесс происходит в теле человека, а только потом происходит иммунный ответ.

Раньше такого вида препараты были разработаны для ремонта генов. Потому что у биологов существует теория, что за все наши болезни отвечают гены. Это препарат для генной терапии.

Человек, который получил «Спутник», становится генетически модифицированным по определению. Я не видела клинических испытаний этой вакцины, не видела, откуда брался штамп, сказать ничего по этой вакцине я не могу, потому что я просто не читала результаты клинических испытаний.

Анча Баранова: – Есть биология. И ученые довольно много всего знают. «Спутник» не может никак модифицировать наши гены, потому что вирусы не способны встраиваться в геном человека. Да, они являются хорошим и удобным инструментом для того, чтобы доставлять какой-то кусок ДНК, с которого будет потом считываться нужный нам белок в нашей клетке. Но эта экспрессия называется транзиентной (временной).

Большой плюс, что вакцинация сейчас бесплатная. Так будет не всегда.

Елена Калле: – Мы начали признавать, что вакцина не безопасна и имеет риск. Говорится о том, что переименовали определение, но нет, мы изменили понятие. Это разные вещи, это глубинный смысл, это механизм. Сам механизм развития иммунитета другой. У ученых есть традиция – публиковать свои данные, которые должны быть опубликованы в клинических испытаниях.

Анча Баранова: – Вы можете просмотреть такие детали, где проводилось фармако-генетика, фармако-динамика препарата «Спутник», но я не читала это. То есть было исследовано, в каких тканях человека, какая экспрессия находится. Конечно, мы видели не все ткани. Но то, что мы видели, позволило изучить вопрос.

Елена Калле: – У нас есть собственные отечественные инструкции, принятые еще при правлении Онищенко. Принятые, подписанные, разработанные именно для государственных органов. Инструкции созданы на тот случай, если на территории РФ вдруг объявится новая, неустановленная болезнь. Там пошагово сказано, как должны действовать наши органы. Первое, что мы делаем – устанавливаем, что это за агент.

Для всего есть процедуры, все написано на русском языке.

В этот раз они у нас не сработали. Не было никакой проверки отечественными институтами. Пришел сигнал из ВОЗ. И именно эти процедуры и правила были приняты. Во-первых, не доказано, что это страшный вирус. Его летальная группа была установлена практически сразу, но по каким основаниям и экспериментам – непонятно. Статистика тоже очень странная. Вы когда-нибудь видели людей, бессимптомно болеющих гриппом?

Анча Баранова: – Да, у нас есть такие люди, которые подхватывают грипп и болеют в форме с минимальными симптомами.

Вирус в крови определяется только при очень высокой степени заражения.

Елена Калле: – Синтетический контроль хорошо подходит к ПЦР набору. А где панель вирусов схожих? Тех вирусов, которые могут обитать в человеке и не причинять ему вреда.

Анча Баранова: – Мы же не делаем диагностику всего. Это слишком долго, дорого и довольно бессмысленно. Тесты на коронавирус полностью делают то, что нам нужно. Мы смотрим и видим результат, присутствует вирус или отсутствует вирус.

Все подробно описано в тех оригинальных работах, которые описывают создание первых тестов на коронавирус.

Особенности иммунной системы у детей

1. Иммунная система новорожденного ребенка НЕ ЗРЕЛАЯ! Ее созревание по длительности совпадает со всем периодом детства.

Но это не означает, что появившийся на свет малыш абсолютно беззащитен перед внешними агрессорами. В первое время его основная защита — это материнские молекулы (иммуноглобулины), переданные малышу внутриутробно и продолжающие поступать в его организм в период грудного вскармливания. Недаром последнее служит самой действенной мерой профилактики болезней для грудных детей.

2. Процесс активного становления иммунной системы ребенка проходит через несколько критических периодов:

- первый месяц жизни (0–29 дни) — пассивная защита малыша материнскими антителами; собственные защитные механизмы еще очень несовершенны;

- 4–6 месяц — заканчивается «срок действия» пассивной защиты и начинается активное становление собственной;

- второй год жизни — резкое увеличение разнообразия контактов с внешним миром на фоне все еще недостаточной внутренней защищенности;

- шестой-седьмой год жизни и подростковый период (12–15 лет) — активные перестройки в работе иммунной системы, временно повышающие восприимчивость организма к некоторым инфекциям.

«Критическими» эти периоды названы потому, что в это время иммунная система ребенка наиболее чувствительна и способна на непредсказуемые реакции в ответ на попадание в организм чужеродного агента (антигена).

Их сопоставление с календарем прививок (в сети легко найти в свободном доступе) показывает, что многие вакцины (антигены) вводятся в детский организм именно в периоды максимальной уязвимости его системы защиты. Особенно это характерно для прививок в первые часы (вакцина против гепатита В), в первые дни (вакцина против туберкулеза — БЦЖ) и в первые месяцы (вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка — АКДС; вакцина против полиомиелита и др.) жизни малыша.

Может ли вакцина сама спровоцировать болезнь — или дать осложнения на сердце и другие органы? Зачем нужен календарь прививок, и чем грозят пропуски сроков? Могут ли вакцины продлить жизнь? По случаю Всемирной недели иммунизации мы задали эти и другие вопросы экспертам. Предлагаем вам почитать их ответы

Тема вакцинации вызывает споры в обществе. Наверное, так будет всегда. Вакцинироваться или нет, каждый сам решает для себя и своих детей. Но знать о влиянии прививок на здоровье полезно, ведь это может спасти жизнь и избавить от необходимости в тяжелом и дорогостоящем лечении. Если есть сомнения — мы попросили главных внештатных специалистов Минздрава прокомментировать некоторые из них.

Могут ли прививки повредить новорожденному?

Прививка — это знакомство организма с определенным патогеном. Именно знакомство, а не вторжение, как в случае с настоящей инфекцией. Патоген в вакцине находится в сильно ослабленном либо инактивированном (мертвом) состоянии, или вообще присутствует только в виде отдельных антигенов (например, белков из оболочки вируса), на которые и должна среагировать иммунная система. Случайная же встреча с патогеном — совсем другое дело.

«Иммунная система новорожденного способна реагировать на множество антигенов, как инфекционной, так и неинфекционной природы, формируя индивидуальный иммунный статус ребенка, — объясняет Наталья Ткаченко, заведующая отделением вакцинопрофилактики НМИЦ здоровья детей. — Но контакт с инфекционным агентом неизбежно приводит к заражению. Спрогнозировать, будет ли течение заболевания благополучным или тяжелым, приведет ли к выздоровлению или развитию осложнений, невозможно».

А вот вакцинация дает полноценную защиту, не приводя к развитию патологического инфекционного процесса. Причем есть инфекции, при которых даже после заболевания не формируется полноценный иммунный ответ, напоминает эксперт. К ним, например, относятся дифтерия и столбняк — в случае заражения они почти всегда смертельны для непривитых младенцев. «А прививки защищают от них с очень высокой, почти стопроцентной степенью эффективности. Прививая новорожденного в родильном доме против туберкулеза и вирусного гепатита В, мы зачастую спасаем его жизнь», — подчеркивает Наталья Ткаченко.

Зачем делать прививки по графику? Что будет, если отложить прививку?

В целом детская вакцинация дает защиту от 12 наиболее опасных инфекций, в том числе столбняка, туберкулеза, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюша, гемофильной и пневмококковой инфекции, вирусного гепатита и гриппа. Первую прививку детям обычно делают прямо в роддоме, сразу после рождения, а следующие — на протяжении нескольких лет, по графику. Почему важно его соблюдать?

“Национальный календарь прививок составлен таким образом, чтобы в максимально короткие сроки сформировать полноценную защиту против многих вакциноуправляемых инфекций, — объясняет Наталья Ткаченко. — Поэтому ради безопасности маленького ребенка график вакцинации лучше не нарушать. Но, конечно, жизнь может вносить свои коррективы. В случаях острых заболеваний или обострения хронических прививку часто приходится отложить”.

Решение о проведении профилактических прививок в этих случаях должен принимать лечащий врач-педиатр вместе с родителями. Но важно помнить, что это прерогатива профессионалов, и прислушиваться к их мнению. Если у родителей есть какие-то сомнения, имеет смысл получить альтернативное мнение у специалистов центра иммунопрофилактики, советует Наталья Ткаченко.

Календарь прививок постоянно дорабатывается и обновляется. Например, уже скоро в нем могут появиться вакцины от таких заболеваний, как ротавирусная инфекция, ветряная оспа и менингококковая инфекция. Региональные календари могут содержать и дополнительные вакцины, в зависимости от ситуации в регионе.

Могут ли быть отсроченные негативные последствия у современных вакцин? Какие вообще есть риски при разработке новых вакцин, и как с ними справляются фармакологи?

«Современные вакцины проходят строгий контроль качества и безопасности, — отвечает Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. — Конечно, есть крайне редкие случаи индивидуальных реакций, но их вероятность минимальна, тогда как риск развития инвалидизирующих или летальных осложнений из-за заболевания, наоборот, высок. Большинство заболеваний, от которых у нас есть вакцины, имеют куда более высокий риск развития серьезных последствий, чем сама вакцинация».

Например, отсроченные негативные эффекты есть у нового коронавируса, причем они проявляются даже у людей, болевших в легкой форме. «У людей, перенесших COVID-19, значительно увеличивался риск нарушения работы легких и сердца, появлялась одышка, аритмия, тахикардия, диабет, непроходящая усталость и мышечная слабость, — объясняет Владимир Гущин. — Ни одного из описанных нарушений не наблюдалось у миллионов россиян, получивших вакцину».

Осложнения на нервную систему при прививках известны, эти случаи описаны в научной литературе, но встречаются они крайне редко, отмечает Владимир Парфенов, заведующий кафедрой нервных болезней и директор клиники нервных болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Могут ли прививки снизить риск заболеваний сердца, легких и других органов?

«Любые инфекционные заболевания могут провоцировать обострение или развитие сердечно-сосудистых осложнений, — предупреждает Филипп Палеев, первый заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ кардиологии. — Известно, что грипп (ОРВИ) и пневмонии являются значимым фактором, провоцирующим обострение хронических заболеваний сердца и сосудов. Доказано, что вакцинация против сезонного гриппа и пневмококка снижает смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в пожилом возрасте».

«Прививки снижают риск легочных заболеваний, особенно прививки против гриппа и пневмококковой инфекции, — добавляет Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета. — Мы рекомендуем прививаться от гриппа каждый год, чтобы избежать тяжелых осложнений, вызванных этой болезнью».

Какие прививки стоит с осторожностью делать людям, у которых есть сердечные, легочные и другие патологии?

«Сердечно-сосудистая патология — это не противопоказание к проведению вакцинации, а наоборот, способ защиты человека от прогрессирования болезни», — объясняет Филипп Палеев. В то же время он советует пациентам в нестабильным состоянии, не находящимся под контролем врача и не получающим лечение, решать вопрос о вакцинации вместе с врачом.

Что касается легочных патологий, то здесь противопоказаний нет, ведь прививка не провоцирует болезнь, подчеркивает Сергей Авдеев. В большинстве современных вакцин не используется живой вирус, а значит, они не могут вызвать заболевание. Например, вакцинация для больных астмой проводится так же, как и для других. Но и здесь стоит проконсультироваться с врачом в случае обострения болезни.

Большинство неврологических заболеваний не связаны с поражением иммунной системы, поэтому они не являются противопоказаниями к проведению прививок, объясняет Владимир Парфенов. Однако есть некоторые болезни (например, эпилепсия), при которых нужна специальная подготовка к вакцинации определенными препаратами. Об этом должен уведомить врач.

О чем стоит помнить людям старшего возраста, которые делают прививку?

«Если говорить о прививке от коронавируса, по данным поствакцинального наблюдения, переносимость вакцины лучше именно у пожилых людей: у них реже возникают повышение температуры, головная боль, менее выражена слабость в ответ на вакцинацию, — говорит главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. — Могу предположить, что это связано со старением иммунной системы. Реакция на введение антигена у пожилых не столь мощная, но ее достаточно, чтобы выработать иммунитет. Как показали исследования, и в группе пожилых, и в группе молодых вакцинация эффективна». Так или иначе, пожилой возраст сам по себе — не противопоказание для вакцинации, уточняет Ольга Ткачева. Противопоказания к вакцинации у пожилых людей точно такие же, как и у молодых, и они обычно описаны в инструкции к препарату.

Помогает ли вакцинация замедлить старение организма? И наоборот, может ли она при каких-то условиях ускорить этот процесс?

«Одной из теорий старения является провоспалительная теория, — объясняет Ольга Ткачева. — Она доказывает, что синдром системного воспаления ускоряет клеточное старение. У этого воспаления есть разные причины — например, инфекционные заболевания, с которыми человек встречается на протяжении всей своей жизни. Чем более выражено воспаление, тем сильнее влияние на организм».

Например, профилактику коронавирусной инфекции — вакцинацию — в какой-то степени можно считать и профилактикой преждевременного старения, отмечает специалист. «Мы знаем, что коронавирусная инфекция сопровождается выраженным системным воспалением. Более того, как показали результаты исследований, это системное воспаление сохраняется довольно долго. Точно так же можно сказать и о любой другой вакцинации, которая предупреждает инфекционные заболевания. За последние 100 лет продолжительность жизни людей увеличилась на 30 лет, 25 из них — это результат вакцинации».

Необходимые условия вакцинации

Повторим, вакцина — это сильнодействующий лекарственный препарат, назначение которого требует наличия веских показаний и, СТРОГО, отсутствия противопоказаний для каждого конкретного человека. Особенно, для ребенка. И втройне особенно, для новорожденного. Большинство тех, кого называют «противниками прививок», выступают вовсе не против самой идеи вакцин, а против их массового, бездумного использования, поскольку многочисленные исследования показали, что такой подход себя не оправдал.

Да, некоторые болезни почти ушли в прошлое (например, оспа). Но лавры победителя в этих случаях готовы разделить с вакцинами ряд иных социальных, санитарно-эпидемиологических и лечебных мероприятий (улучшение качества питания и воды, появление канализации, холодильников и средств личной гигиены; изобретение антибиотиков и др.).

Другие недуги, например, туберкулез, напротив, несмотря на массовую вакцинацию в роддомах (БЦЖ), уверенно отвоевывают отданные было позиции. Настолько уверенно, что в настоящее время в России заболевших туберкулезом в десятки раз больше, чем в странах, где новорожденных детей БЦЖ не прививают.

Почему защита не срабатывает? Возможно, потому что:

- 99 процентам детишек такая прививка вовсе не нужна. Они и без нее к туберкулезу невосприимчивы.

- У некоторых из оставшегося 1 % восприимчивых к этой болезни вакцина может спровоцировать развитие т.н. «вакциноассоциированного» туберкулеза в тяжелой форме (проявиться он способен и сразу, и спустя годы после введения вакцины). В особой группе риска детишки с ослабленной иммунной системой (с т.н. первичными и вторичными иммунодефицитами).

Причем риск поствакцинальных осложнений, ведущих к хроническим недугам вплоть до инвалидности и смерти, есть у ВСЕХ детей с иммунодефицитами (а также, ферментопатиями и иными генетическими недугами), а не только у тех, кто конституционально чувствителен к возбудителю туберкулеза.

Выявить подобные проблемы и уберечь детей от беды может только предварительное специальное обследование — генетический скрининг и определение иммунологического статуса новорожденных. Только на основе его результатов можно принимать индивидуальное решение за и против введения тех или иных вакцин. Проводят ли у нас такое обследование до первой прививки? Как правило, нет.

Генетический (неонатальный) скрининг осуществляется уже после первой вакцинации (как минимум, гепатита В; нередко еще и БЦЖ). Определение иммунного статуса и вовсе не входит в число обязательных обследований новорожденных. Получается, что в роли «скрининга» («отбора, сортировки») детишек с ослабленной иммунной системой выступают сами прививки (которые таким детям однозначно противопоказаны). Результатом становятся тяжелые осложнения.

Именно по этой причине многие врачи и ученые являются противниками массовой вакцинации без предварительного обследования.

История прививок: о чем мы стали забывать

Масштабные антипрививочные кампании, к которым присоединяется все больше молодых родителей, массовая антипрививочная истерия в СМИ на фоне изредка раздающихся голосов защитников вакцинации побудили меня к написанию цикла статей о прививках. И первый материал посвящен тому, что же изменилось в мире с появлением вакцин.

Допрививочная эра: дифтерия

Противники вакцинации, громко трубящие о ее «грозных» последствиях, почему-то «забывают упомянуть» о временах, когда в мире бушевали эпидемии страшных, смертельных заболеваний. Я восполню этот пробел и напомню читателям о трагедиях, развернувшихся в те годы.

Дифтерия, о которой сегодня благополучно забыли, — тяжелейшее заболевание, которое осложняется параличом конечностей, мягкого нёба, голосовых связок, дыхательных путей. Человек может умереть в невыносимых муках, будучи не в состоянии вдохнуть даже маленький глоток воздуха. Смертельный исход ждет до 20 % детей и взрослых старше 40 лет и 5–10 % людей среднего возраста. В 1920-х годах в Америке во время эпидемии дифтерии погибало 13–15 тысяч человек в год, большинство из которых дети. В 1943 году в Европе дифтерию перенесли 1 миллион человек, из которых 50 тысяч умерли.

В 1974 году Всемирная организация здравоохранения запустила программу иммунизации от дифтерии, результаты которой проявились моментально. Эпидемии стали редкостью, а их редкие вспышки оказывались ничем иным, как следствием ошибок врачей.

Так, в начале 1990-х годов в России медицинские чиновники решили пересмотреть существующий еще с советских времен список противопоказаний к вакцинации против дифтерии — разумеется, с благими намерениями. Он был значительно расширен, и результаты этих намерений привели… к эпидемии дифтерии в 1994 году. Тогда дифтерией заболели 39 703 человека.

Для сравнения: в спокойный 1990 год было зафиксировано всего 1211 случаев заболевания. Но дифтерия — это не самая жуткая болезнь, которую удалось взять под контроль с помощью вакцин.

Тени стянет трепетом tetanus…

Мучительное заболевание, смертность от которого может достигать 50 %… Заразиться им проще простого: отец певца революции Маяковского уколол палец иглой и умер от жестокого столбняка. Токсины, которые выделяют бактерии Клостридии тетани, — яды, приводящие к тоническим сокращениям жевательных мышц, судорогам мимических мышц, а затем к напряжению мышц спины, конечностей, глотки, живота. Вследствие сильных мышечных спазмов нарушается или полностью прекращаются глотание, дефекация, мочеиспускание, кровообращение и дыхание. Около 40 % больных старше 60 лет погибают в неописуемых страданиях. Молодые пациенты имеют больше шансов на выживание, однако перенесенная болезнь останется одним из самых больших кошмаров в их жизни.

Благодаря массовой иммунизации опасность заболеть столбняком приняла гипотетический характер. Так, на 2012 год в России регистрировалось всего 30–35 случаев столбняка в год, причем 12–14 из них имели летальный исход. Около 70 % заболевших — пожилые люди старше 65 лет, не привитые от столбняка.

Оспа, канувшая в Лету

Еще одно ужасное заболевание, оставшееся в допрививочном прошлом навсегда, — оспа. Эта вирусная инфекция легко передается воздушно-капельным путем, собирая богатый урожай жертв. Мало кто сегодня знает и помнит, что как минимум каждый третий больной оспой погибал. Общий коэффициент смертности детей до года составлял 40–50 %.

Небезопасные компоненты в составе вакцин

Различные консерванты и адъюванты — компоненты, повышающие иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ) — еще одно небезопасное «неизвестное» в «уравнении» «привит — значит, защищен».

- Мало того, что эти составляющие являются антигенами, способными спровоцировать бурную реакцию организма с краткосрочными и долгосрочными последствиями.

- Некоторые из них, например — соли ртути, формальдегид, фенол, этиленгликоль (антифриз), гидроокись алюминия — еще и очень токсичны. (Состав конкретных вакцин отечественного и зарубежного производства тоже можно найти в интернете).

Производители вакцин аргументируют их безопасность очень малыми дозами данных веществ. Но не устанем повторять: реакция организма на те или иные вещества и зависимость ее выраженности от дозы очень индивидуальна! Недаром даже в календаре прививок от 2021 года указывается категория людей, для которых следует использовать вакцины, не содержащие консерванты. Но к консервантам не относится, например, гидроксид алюминия (есть в составе вакцины против гепатита В, которую вводят внутримышечно в первые сутки жизни ребенка).

В составе той же, массово используемой в роддомах генно-инженерной вакцины против гепатита В, есть еще и дрожжи. Для большинства детишек в них нет ничего опасного. Но есть малыши, у которых велик риск развития сильной аллергической реакции. Проводится ли подобное исследование в первые часы после рождения ребенка?

Не бойтесь прививки! Мифы о вакцине от COVID-19

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но далеко не все знают, как работает прививка и как вести себя до и после вакцинации, а потому не торопятся прививаться. Развеем вредные мифы.

Наш эксперт – врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела к коронавирусу.

На самом деле. Особого смысла в этом нет. Наличие антител никак не мешает действию вакцины. Даже если вы переболели коронавирусом и у вас имеются антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надёжнее.

Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно.

На самом деле. Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения. К тому же до сих пор неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает надёжную защиту от вируса. Поэтому подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет будет нелишним.

Миф. После первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения COVID-19 растёт.

На самом деле. Это не так. Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть недостаточно для того, чтобы защита была полностью надёжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации. Впрочем, это не значит, что соблюдать меры предосторожности между первой и второй прививками не нужно.

Прививка в «Депо». На вакцинацию приглашают в рестораны и театры Подробнее

Миф. Повышенная температура после прививки – это опасно.

На самом деле. Эта реакция совершенно нормальная. Вакцина «Спутник V», которая используется сегодня, – это векторная вакцина. Суть технологии состоит в том, что для получения вакцины учёные берут аденовирус, лишённый возможности размножаться. Внутрь аденовируса «вставляют» кусочек РНК с информацией о белке коронавируса (S-протеине), с которым необходимо познакомиться иммунной системе, чтобы выработать защитные антитела. То есть аденовирус выступает в качестве «транспортного средства», к которому «прицеплен» S-белок коронавируса. Так вот, повышенная температура и недомогание – это всего лишь реакция организма на встречу с аденовирусом. Подобные симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то обычно проходят в течение нескольких дней, так как из-за отсутствия генов размножения аденовирус неспособен вызвать настоящее заболевание.

Миф. Если после прививки поднялась температура, её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет.

На самом деле. Температура – всего лишь одно из свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с аденовирусом. На выработку иммунитета к COVID-19 цифры на градуснике никак не влияют. Поэтому при плохом самочувствии можно принять привычное для вас жаропонижающее средство.

«Наконец мы выдохнули». Москвичи — о вакцинации «Спутник V» Подробнее

Миф. Если у человека есть иммунитет к аденовирусу, вакцина не подействует, так как организм слишком быстро расправится с вектором и не успеет выработать защиту от COVID-19.

На самом деле. Такие опасения действительно были у создателей вакцины. В том числе поэтому вакцинация проводится в два этапа. Для изготовления первого и второго компонентов вакцины используются разные аденовирусы (26 и 5 серотипы). И вероятность того, что на момент прививки у человека имеется высокий титр антител к обеим разновидностям аденовируса, ничтожна, ведь иммунитет к аденовирусам нестоек.

Миф. Перед прививкой нужно сдать тест на коронавирус, чтобы исключить бессимптомное заболевание.

На самом деле. Это необязательно. Вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесёт вреда здоровью, а вот польза от неё очевидна. Дело в том, что при бессимптомной форме заболевания организм, как правило, вырабатывает минимальное количество антител к COVID-19, поэтому риск повторного заражения у таких больных очень велик. Прививка избавит от этого риска.

Нажмите для увеличения

Миф. После прививки нельзя пить алкоголь, иначе вакцина не подействует.

На самом деле. Вакцина подействует в любом случае. Но когда в организме происходят иммунные реакции, он становится особенно восприимчив к различным вредным воздействиям. Поэтому после прививки даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. По той же причине в течение нескольких дней после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждений, посещения бани и сауны.

Миф. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя.

На самом деле. Поскольку у таких людей риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции особенно велик, прививка им жизненно необходима. Единственное условие – вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. И конечно же, перед тем как сделать прививку, лучше обратиться к своему лечащему врачу. Чтобы снизить проявления поствакцинальных реакций, ослабленным больным нередко назначают приём противовоспалительных средств за несколько дней до прививки и после неё, астматикам увеличивают дозу ингаляционных препаратов, диабетикам рекомендуют более внимательно контролировать уровень сахара в крови, гипертоникам на короткое время назначают дополнительные препараты для снижения давления. Схема профилактических мер зависит от основного заболевания.

«Чтобы вирус не опередил». Журналист «АиФ» испытал вакцину от COVID на себе Подробнее

Миф. После вакцинации носить маску необязательно.

На самом деле. Прививка не даёт 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Другое дело, что у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в лёгкой или бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того, может заразить окружающих. А раз так, носить маску всё-таки придётся.

Миф. Прививка не защищает от мутировавшего коронавируса – британского, бразильского или южноафриканского штаммов.

На самом деле. Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.

Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом

Комплексные вакцины

Например, КПК — вакцина против кори, паротита и краснухи; пентаксим — против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Их эффективность и безопасность многими учеными и врачами ставится под сомнение по причине следующих наблюдений:

1. В естественных условиях человек никогда не болеет одновременно несколькими инфекциями.

2. Один из компонентов вакцины может спровоцировать формирование неполноценного иммунного ответа на другой ее компонент. Например, «краснушный» компонент комплексной вакцины КПК снижает эффективность противокоревой защиты.

3. Одновременное введение в организм нескольких живых (ослабленных) возбудителей (например, в составе все той же КПК) значительно увеличивает риск осложнений (например, воспалительных поражений кишечника).

Зачем делать прививки детям?

Затем, что прививки защищают малыша от страшных заболеваний, последствиями которых может быть смерть или инвалидность на всю жизнь. Вакцины знакомят иммунную систему крохи с предельно ослабленными или даже мертвыми возбудителями инфекций и тренируют ее бороться с этими опасными врагами. В результате после каждой прививки в организме ребенка формируется новый отряд иммунного спецназа, готовый расправиться не только с «учебной», но и с настоящей инфекцией.

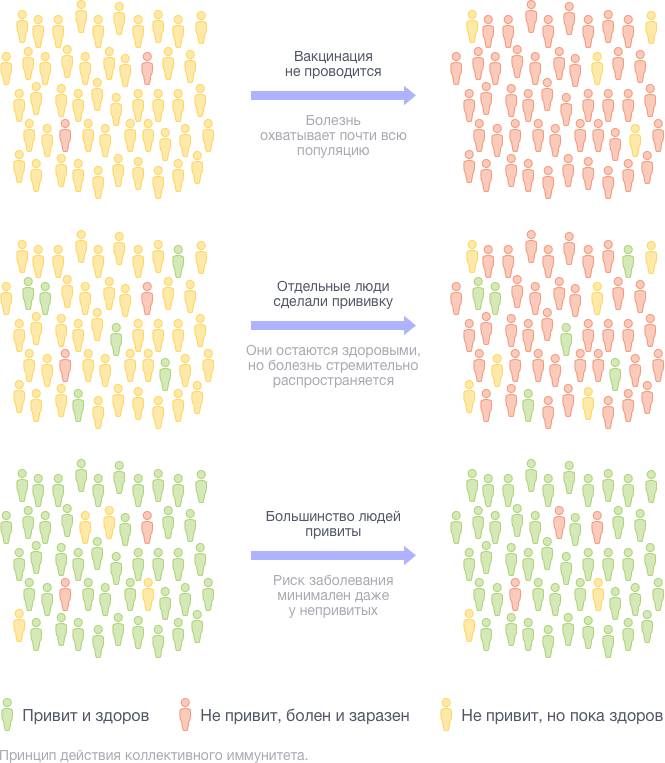

Кроме персонального, вакцинация формирует коллективный иммунитет к контагиозным (передающимся от человека к человеку) болезням. Благодаря этому интересному эффекту при появлении в популяции нескольких заразных носителей инфекции она не распространяется из-за низкой вероятности их встречи с непривитыми людьми. Коллективный иммунитет позволяет оставаться здоровыми тем, кому нельзя делать прививку по медицинским показаниям. И, самое главное, вашему малышу до того возраста, когда ему можно будет пройти плановую вакцинацию. Вот как это работает:

Принцип действия коллективного иммунитета.

Благодаря массовой вакцинации удалось полностью уничтожить некоторые болезни в отдельных странах или даже в глобальном масштабе. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о полной ликвидации черной оспы во всем мире, и сейчас возбудитель этого опаснейшего заболевания сохранился только в исследовательских медицинских лабораториях.

Наконец, по мнению ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) вакцинация всего от четырех болезней — дифтерии, столбняка, коклюша и кори — ежегодно спасает до 2,5 миллионов жизней. На наш взгляд, одного этого аргумента достаточно, чтобы раз и навсегда закрыть спор о пользе прививок.

Выводы

Задача приведенных выше фактов не в том, чтобы умалить и очернить саму идею прививок, как способа защиты от страданий и смерти. Прививки вполне могут выступать в роли индивидуального лечебного препарата (например, антирабическая или противостолбнячная). Или в роли обоснованно необходимого средства профилактики для здоровых людей, отправляющихся в путешествие (в районы, богатые непривычными для нас инфекциями). Возможны и иные индивидуальные доводы в пользу вакцинации. Тем более, что наука не стоит на месте, и по мере роста наших знаний о работе иммунной системы и совершенствования системы пред и постпрививочного контроля, будут расти эффективность и безопасность новых вакцин.

Цель приведенных выше фактов и размышлений в том, чтобы побудить людей задуматься и обратить особое внимание на следующие моменты:

- массовая вакцинация новорожденных и грудных детей;

- вакцинация детей без обоснованной, индивидуальной необходимости и обязательного наличия генетического паспорта и результатов иммунологического обследования;

- вакцинация детей без предварительного согласия родителей (особенно, в роддомах!);

- вакцинация детей живыми вакцинами (БЦЖ, АКДС, против полиомиелита, кори, краснухи, паротита);

- использование вакцин, содержащих токсичные компоненты;

- одномоментное введение нескольких вакцин;

- запугивание и прочие элементы экономического и психологического давления на людей (как на вакцинируемых, так и на вакцинирующих);

- необходимость предоставления полной информации о плюсах и минусах вакцинации, возможных осложнениях, правах родителей на отказ от прививок и его последствиях, об альтернативных способах профилактики и лечения болезней.

Да или нет прививкам? Выбор за Вами. Главное, чтобы он был Вашим — осознанным и добровольным!

Вакцинация — польза или вред? Мнение мам, врачей и социологов

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

— Медицина не стоит на месте, вы же согласны со мной?! – уверенно спрашивает читинка Олеся, не пожелавшая назвать свою фамилию. – О гомеопатии слышали? Я просто фанат теперь этого дела. И ребёнку своему никогда и никаких прививок ставить не буду. Я не просто так огульно против вакцинации и всё! Я начиталась, на лекции даже в Питере ходила по гомеопатии и не только. Столько всего узнала правдивого о вакцинах, которые сейчас нашим малышам колют, сердце просто останавливалось, когда все это рассказывали, аргументы приводили, подкреплённые научными исследованиями, наглядно показывали! И сколько случаев, когда после прививки ребёнок чуть ли не умирал на руках у мамы и спасала только гомеопатия… одна таблетка, как чудо какое-то! Выпивал ребёнок и на глазах приходил в себя.

Ударим гомеопатией по вакцинации!

— Вы говорите «показывали наглядно»? При вас ребёнку вводили вакцину, после которой была жуткая реакция и при вас же он спасся от чудо-таблетки?

— Нет, ну что вы! Это просто рассказывали доктора, но я им верю. Они же врачи, врать не станут!

На вопрос о том, почему врачи не могут солгать или банально ошибиться, повествуя о гомеопатических средствах, но нагло врут или же глубоко заблуждаются относительно традиционных прививок, внесённых в национальный календарь, Олеся не ответила.

— Расскажите мне, пожалуйста, как гомеопатия может защитить от столбняка? Или излечить от коклюша?! Не в обиду гомеопатам, просто как физически это может произойти? – негодует врач-иммунолог Детского клинического медицинского центра Читы, поликлинического подразделения № 1 Ольга Бутина.

Спор длится 14 лет

С 2001 года Ольга Бутина начала вести статистику отказников от прививок. Просто, говорит, для себя. Чтобы спустя годы посмотреть, насколько увеличилось их число. В журнале, где врач ведёт учёт, есть даже графа с доводами родителей, почему отказываются, насовсем или на какое-то время, отмечены даты бесед с «продвинутыми» мамами и папами.

— Итак, в 2001 году, смотрите, у нас было всего три отказника! – показывает записи Бутина – Это на 11 тысяч детей тогда. Сейчас у нас 16 163 ребёнка и отказников на сегодняшний день уже 10 человек! 10 семей решили не прививать своих детей ни от чего! Уже в родильном доме мамы подписали отказ, и так и пошло у них. На всё категорическое «нет»! И это, заметьте, лишь в нашем районе города и только те, кто вообще от всех прививок отрёкся! А таких, которые делали-делали и вдруг передумали на этот счёт, ещё больше.

— Помню, в роддоме мне не дали подписать согласие на вакцинацию доченьки. То есть, вообще ничего не дали подписать и колоть не собирались. Конечно, я спросила, в чём дело и почему нам не ставят прививку БЦЖ?! Мне медсестра ответила: «А зачем вообще об этом говорить?! Вы же откажетесь, как все остальные просто!». Оказывается, в те дни, когда я лежала, все мамы на вопрос о вакцинации дали отрицательный ответ. Меня, видимо, по наитию, к их числу и приписали, – вспоминает жительница краевого центра Анна.

Причиной отказа тех самых мам от прививок, по словам Анны, стали статьи, которые молодые роженицы штудировали в интернете и активно обсуждали.

— Вот это обилие информации сейчас, конечно, формирует общественное мнение. Почему-то верят люди охотно во всё, что в сети выложено. Это проблема для нас, если взять медицинскую сферу. Тема вакцинация вообще с последние несколько лет муссируется везде! Мы ведём спор с родителями уже в течение 14 лет, получается, с 2001 года, – объясняет заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» Поликлиническое подразделение № 1 Ирина Милькова.

С 21 марта 2014 года, когда в национальный календарь прививок была внесена ещё одна — от пневмококковой инфекции, споров между врачами и родителями разгорелось ещё больше.

— Интересно, вот, до этого года вакцины от пневмококковой инфекции у нас в городе не было. Была, вернее, но только платно можно было поставить её, — говорит Ольга Бутина. – И, знаете, многие начитанные, в хорошем смысле этого слова, родители, которые желают здоровья своим детям и не пренебрегают теми благами, которые современная медицинам даёт, ставили эти инъекции детям на платной основе в нашем диагностическом центре. На данный момент в нашей поликлинике этой вакцины достаточно! Можно защитить ребёнка от пневмонии, почему же нет?

— Многие делают, но также есть такие, которым, видимо, не страшно за здоровье своих малышей. Ведь самый уязвимый возраст – это дети до года! Недаром эту вакцинацию мы стараемся до года провести всем. Страшное ведь заболевание. Некоторых родителей, видимо, не пугает даже вероятность летального исхода! – продолжает врач. – Ведь проводилась статистика, которую я доводила до наших педиатров, а они, в свою очередь, — до наших уважаемых пап и мам, что в связи с вакцинацией от пневмонии заболеваемость ею значительно снизилась. Более того, и случаев ОРВИ, повлёкших за собой пневмонию как осложнение, тоже стало меньше. Результат — налицо, верно?

Очень чётко в памяти иммунолога Ольги Бутиной запечатлелся 2001 год. Тогда, по словам доктора, работы было чересчур много.

— У нас ведь была вспышка вирусного гепатита А (болезнь Боткина – прим. автора). Вот явный был пример: не было вакцины – была вспышка! Когда появился препарат для прививок у нас, и мы стали ставить защиту, резко сократилась численность заболевших гепатитом этого типа. Это ведь не случайности!

На чаше весов

В процессе подготовки этого материала пришлось опросить многих мам, в частности был кинут клич в социальные сети. Тех, кто за традиционные меры профилактики — большинство. Но и противников немало. Особенно жаркие споры разгораются вокруг прививки АКДС (тройчатка, дающая иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка). Жуткая аллергия, очень высокая температура, отсутствие аппетита, душераздирающий плач и жалобы малышей, отёки… Список подобных последствий «АКДСки» не ограничивается вышеперечисленными пунктами. Некоторые из мам описывают случаи смерти в результате введения этой инъекции. Состояния, которое наблюдалось в течение двух-трёх дней после прививки, у тех, кому сегодня двадцать, тридцать, сорок лет никак не отличались от тех, что переживают сегодняшние малыши. Однако, считалось, нормальным. Мамы вспоминали: «Мой так температурил после прививок, по две ночи не спали, помню! — Да? А моя вообще легко перенесла: ни слезинки!». Оказывается, по мнению многих современных мам, которые внимательно изучают все доводы против вакцинации, все эти десятилетия температурившие после прививки дети, балансировали на грани жизни и смерти.

Кристина, мама двоих детей (Глебу 7 лет, Арише 3 года) была свидетелем сразу двух полярных случаев.

— Когда Глебику был год, мы с мужем повезли его в Туапсе. Там жили наши родственники. Он у меня был привит от всего. Мы как-то не болели особо до года, поэтому медотводов не было, и в срок ставили прививочки. Реагировал он когда как: иной раз и плакал долго, и температура была, не скрою. Когда-то легко все проходило. В общем, как у всех, наверное. С нами по соседству отдыхала семья. Их девочке было 2 года и 7 месяцев, помню. Играли дети где? В песочнице, в земле что-то там в саду ковырялись. И вот как-то мы услышали такой сильный плач — соседская девочка просто вопила на всю улицу. Как выяснилось, в клумбе, рядом с домом, где дети копошились по полдня, была зарыта консервная банка пустая…Бабушка соседнего семейства так удобряла землю (тару с полезными для почвы химикатами закапывала рядом с цветочными клубнями). Девочка сильно поранила руку. Порез был таким сильным, что кровь просто брызгала фонтаном, не останавливаясь, – вспоминает Кристина. – Родители, конечно, отвезли её в травмпункт. Вернулись нескоро. И вот, помню, мама её под вечер к нам пришла, спокойная такая. Мол, ну, рана, ну, пройдёт. И вскользь так, между делом, сказала, что хотели поставить прививку от столбняка, но они отказались. Тогда-то я и узнала, что девочка была вообще ни от чего не привита. Родители, скажем так, исповедовали, естественное происхождение иммунитета. Я не могу и не буду всего рассказывать, но через шесть дней девочка скончалась от столбняка, в жутких муках, познав страшную смерть. Вы не поверите, сутки я смотрела на небо и, не будучи особо верующим человеком, благодарила Бога за то, что мой Глебка был от всего защищён на тот момент, а ведь меня тоже некоторые мамочки в поликлинике отговаривали от вакцинации.

Совсем с другим ходом событий Кристина столкнулась спустя шесть лет.

— Я в роддоме лежала. Мы готовились к выписке и, как это обычно везде бывает, за сутки до выписки ждали прививки БЦЖ. Нас пригласили. Перед нами было двое мамочек со свёртками кричащими на руках. Наша очередь почти подошла, как вдруг врачи за этой стеклянно-пластиковой стенкой что-то заметались, засуетились, крикнули мне возвращаться в палату. Я испугалась и ушла. Оказывается, что у мальчика, которому поставили прививку перед нами, моментально проявилась реакция нехорошая. Ребёнок стал тяжело дышать, покрылся испариной. В общем, этого кроху реанимировали, конечно. Мы всем этажом не могли места себе найти несколько часов. Все переживали и за кроху, и за его маму. Благо, обошлось. Но что вы думаете? Я ведь после этого случая всё равно привила Арину. И не жалею. Я считаю так: кто-то может съесть кусок торта и прекрасно себя чувствовать, а другой, съев кусок того же торта, загремит в больницу с чем-нибудь, я не знаю, холециститом. Всё индивидуально, всё может быть. Я не врач, конечно. Я просто думаю, что пренебрегать защитой не нужно, раз уж учёные разработали такие вакцины, раз уж это внесено в национальный календарь.

Правильная подготовка – залог хорошего самочувствия

До 2001 года, как анализируют доктора, иммунная прослойка населения была очень высока. От прививок почти никто не отказывался, население было во всеоружии.

— Вот, давайте для наглядности, представим, — говорит иммунолог Ольга Бутина. – Что на КСК район весь привит. Территория защищена от каких-либо вирусов и инфекций, если мы закроем сюда ворота и обнесём район высокой стеной. Что тогда нам грозит? Да ничего! Откуда тут чему взяться? Но ведь в жизни у нас так не бывает с вами! Сегодня мы открыты для мира, мир открыт для нашего посещения. Мы ездим за рубеж, возим туда своих детей. К нам приезжают люди, откуда только ни приезжают. Это ведь всё опасность представляет для тех, кто не привит. И они, заболев, в свою очередь, — угроза для таких же непривитых детей и людей. Ведь родители этих малышей все были вакцинированы в своё время! Кто там тогда спрашивал, да и кто задумывался? Надо — сделали и живём спокойно. Уже вопрос ставится о том, что родители-борцы против вакцинации какой бы то ни было, нарушают права собственных детей! Права на здоровье и, в конце концов, не дай бог, конечно, на жизнь! Ведь что такое коклюш? Это ведь тяжелейшее заболевание. Я родителям говорю всегда: «Заткните себе рот и нос и подышите. Вот это коклюш». Вы зачем же не исключаете это из жизни своего любимого чада? А корь? Ужасное течение болезни. Я даже теряюсь, что сказать, когда родители мне говорят: «Ну, и пусть заболеет. Ну, и что? Переболеет, выздоровеет и естественным путём этот иммунитет приобретёт!». Да дай бог! Тут ведь все может быть. А полиомиелит? Если выздоровеет, каким будет? А если мальчик не привит от паротита – значит впоследствии он будет бесплоден. Если девочка не привита от краснухи и заболеет ей в беременность, мы знаем, что это однозначное прерывание беременности, потому что на любом сроке уродства врождённые неизбежны. И мальчик не привитый может принести эту болезнь своей непривитой беременной жене. Зачем? Инфекции, от которых разработаны вакцины, управляемые, их можно контролировать.

По словам Ольги Бутиной, есть немало противопоказаний для вакцинации. Статьи с описанием тех самых страшные последствий, которые так широко растиражированы в глобальной сети, врач не исключила. Но при одном условии, вернее, при его несоблюдении: ребёнок должен быть тщательно осмотрен и изучен врачом прежде, чем ему будет назначена прививка.

— Важно ведь не только в горло заглянуть и температуру померить! Сейчас многие дети наблюдаются у неврологов. Вот тут надо быть внимательными. Перед каждой прививкой осмотр у невролога обязателен! И, возможно, до какого-то возраста придётся повременить с той же АКДС, ведь это серьёзная вакцина. Разумеется, нужно выждать месяц, а иной раз и дольше, если малыш чем-то переболел. То есть, много всяких оговорок, все очень индивидуально. Но если к прививанию будет должный подход и подготовка, если ребёнок, скажем, аллергичен, вышеописанных состояний, которых страшатся мамы, не будет. Придите с крошкой на консультацию к иммунологу, поговорите о прививке с врачом. И оберегайте детей. Тем более сегодня так все продумано медициной. Инъекции бубо-кок (АКДС и гепатит В в одной ампуле) – один укол – защита от четырех инфекций, здорово же? Дивакцины (корь и паротит) – тоже прекрасно! Вакцина продуманная, испробованная, современная. Не надо сторониться прогресса.

До сути мало кто докапывается

Вопросом о том, откуда появилось мнение о вреде прививок или о том, что они, увы, не действенны, задаются и социологи.

— Исследовать формирование общественного мнения – одна из наших прямых задач, – говорит социолог, преподаватель кафедры психологии Дальневосточного государственного гуманитарного университета Мария Никанорова. – Год назад я с группой своих студентов организовали встречу в одной женской консультации, знаете, там есть подготовительные занятия для будущих мам? Ну, вот, пришли мы. Заранее договорились с лектором о теме, которая будет обсуждаться в тот вечер – прививки и отношение к ним. Сперва мы просто сидели молча, слушали с интересом, делали пометки себе. Когда спор стал угасать, мы стали задавать некоторые вопросы и попросили заполнить анкеты, которые впоследствии обработали прямо на месте. Выяснилось, что те мамочки, которые выступали против вакцинации, не имели никакого личного опыта в том, о чём говорили. Более того, никто из их знакомых и даже знакомых знакомых не мог поделиться собственным пережитым опытом такого рода ужасных последствий. Мнение было сформировано на основании слухов, «Один раз был случай», «Вот, я читала в одной статье», «Мне рассказывали». Любопытно, что ни авторов статей, ни изданий, в которых они начитались, респонденты не помнили. А ведь это важно. Любому из нас, имеющему доступ в интернет, станет элементарно любопытно знать, кто такой Иван Иванов, написавший статью о летальных исходах от прививки, да? А там нет…То есть, с научной точки зрения, людям не интересна глубина изучения проблемы, им неважно, кто сказал. Им важна сенсация, нечто новое, изречённое неважно кем и при каких обстоятельствах, они даже не помнят этого. Зато твёрдо стоят на своём мнении, которое, в сути своей льдина, плавающая в море! – пояснила социолог.

Развенчать подобную уверенность нет-нет, да и удаётся врачам. Ольга Бутина охотно рассказала мне о лекциях, которые читает врачам, а иногда и на родительскую аудиторию. О том, что многие всё-таки поворачиваются лицом, наслушавшись проверенной информации.

По правде сказать, вопрос, на который можно ответь да или нет и не ошибиться ни в том ни в другом случае — априори останется открытым. Быть или не быть, делать или не делать, копать или не копать, прививаться или не прививаться – пока всё же – дело каждого. Равно как и понимание того, за кого и какую вы на себя возлагаете ответственность, а может быть, в результате и вину? И как-то вспоминается и вспоминается тот самый бегемот, который очень боялся прививок. Бегал-бегал, думал-думал, симулировал-симулировал, а всё-таки решился. И жив-здоров! Вон, сколько лет мультфильму…

прививкапрививки

Вера Чеботарёва12:32, 19 мая 2015

Назад